季節の言葉「囲炉裏 (いろり)」

1月16日は、”いい炉 (1・1・6)” の語呂合わせから「囲炉裏の日」。

囲炉裏は床を四角く切り込んでつくった炉で、冬の季語にもなっています。

伝統的な日本の家屋でよく見られ、数え方は「一基」。

同じような形式と役割で、簡単に移動できるものが「火鉢」です。

火をおこし、そこに鍋をのせたり、串に刺した魚を焼いたりしつつ、冬の寒い日には暖をとる。

囲炉裏の主な用途といえば、炊事や暖房、照明などですが、使い道はそれだけではありませんでした。

昔はマッチやライターが無く、着火が容易でなかったため、囲炉裏の火を一年中絶やさないという習慣がありましたが、これには建物を長持ちさせるという重要な役割もありました。

湿度の高い梅雨期でも火を絶やさないことで、室内全体を除湿し、屋根や柱などの建材を燻して乾燥させていました。

囲炉裏は火を扱う場であるため、火の神を祀ることも多く、特に自在鉤は火の神の拠り所として信仰の対象となったそうです。

囲炉裏というと、昔は一家が食卓を囲む憩いの場でしたが、現代は住宅環境の変化に伴い、ほとんど見られなくなってしまいました。

写真は、木曽・妻籠宿脇本陣「奥谷」にて。

長野・群馬あたりでは、おぎのやさんの「峠の釜めし」が有名で、よくこの空釜を灰皿として再利用しているのを見かけますが、木と一体になっているものは初めて見ました。

聞くと、腕のいいロクロ職人さんに作ってもらったそうです。

囲炉裏の雰囲気にもピタリとあって、なんとも素敵なアイデアです。

この時季の二十四節気

この時季の七十二候

関連記事リンク

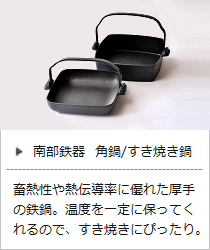

・南部鉄瓶の使用方法と、飲んで美味しい身体に嬉しい健康効果

・自宅用南部鉄瓶、さっそく使ってみました!

季節の楽しみいろいろ

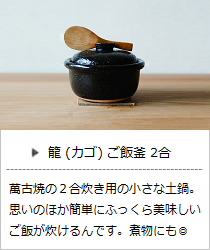

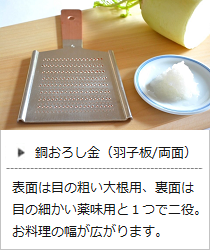

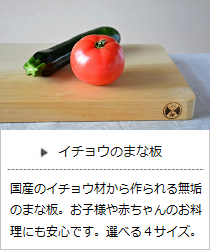

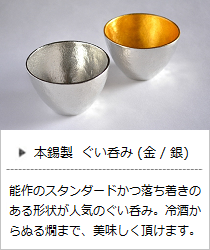

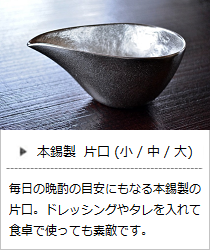

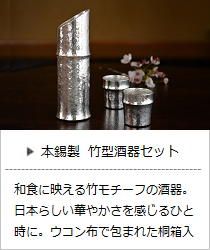

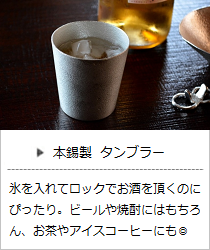

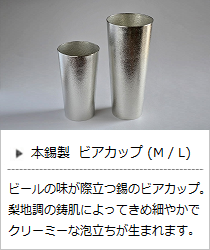

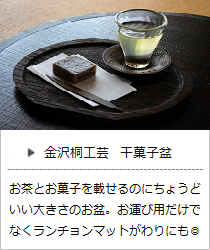

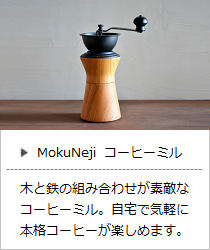

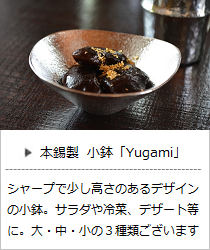

この季節におすすめの商品

▲ Page Top

最近の投稿記事

【日々のこと】更新中

季節の移ろいとともに、日常のあれこれをゆるやかに書き留めています

2026.02.04

2026.01.27

2025.10.28

2025.09.14

2025.02.15

2025.02.07

2024.03.17

2024.01.24

Archive

![囲炉裏と鉄瓶[妻籠宿脇本陣「奥谷」 / 長野県木曽郡南木曽町]|暮らしのほとり舎](../../_src/28422505/img20181219165040068751.jpg?v=1770213481167)

![囲炉裏から立ち上る煙[妻籠宿脇本陣「奥谷」 / 長野県木曽郡南木曽町]|暮らしのほとり舎](../../_src/28422507/img20181219165749664149.jpg?v=1770213481167)