季節の言葉「門松 (かどまつ)」

家の門口に立てる門松は、今では正月の飾りもののように思われていますが、もとは年神さまを家に迎えるための道しるべであり、降臨するための依代 (よりしろ) の役割もありました。

そのため門松は、お正月飾りのなかで、最も重要なものとされています。

この年神さまとは、年が明けるとともに降臨し、新たな一年の幸せを授けてくれる神様で、別名は「歳徳神」「正月さま」「若年さま」など。

門松[牛伏寺 / 長野県松本市]

木に神が宿るという考えは、日本に古くからあるものですが、中でも松は、神を「待つ」、「祀る」とかけて神と交わる神聖な木とされてきました。

松の他にも椿や楢、榊など、一年中葉を落とさない常緑樹が使われてきましたが、いつしか神の魂が宿る木とされる松に限られるようになりました。

門松には竹も欠かせませんが、竹は鎌倉時代から加えられたもので、まっすぐに伸びる竹に長寿を重ね、縁起を担いだそうです。

松飾り[牛伏寺 / 長野県松本市]

昔は12月13日(地域によっては8日)の事始めの日は、「松迎え・門松取り」といって、門松などお正月に使う松やお雑煮を煮るための薪を採りに行く日とされていました。

これは一家の主または新年の干支にあたる年男が、新年の恵方にある山から採ってくるのが習わしだったそう。

松飾り 2[牛伏寺 / 長野県松本市]

写真は、長野県松本市の牛伏寺にて。

次の七十二候(第六十六候「雪下出麦」)の麦を探しに行った際に、偶然近くにあったので立ち寄ってみましたが、とても立派な寺院でした。

この地域独自の少し変わった形の正月飾りも見られました。

関連記事リンク

季節の楽しみいろいろ

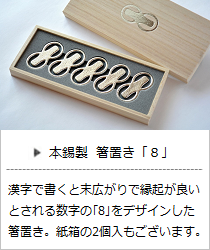

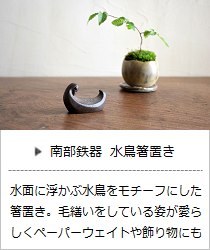

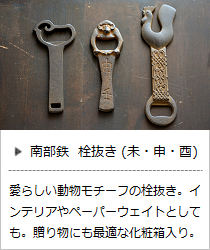

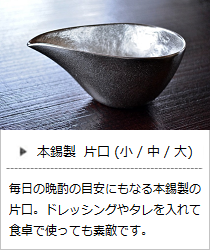

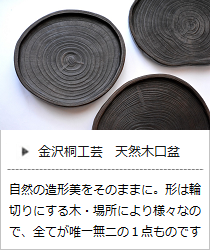

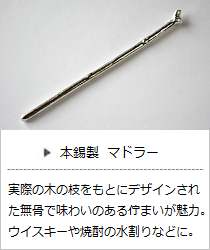

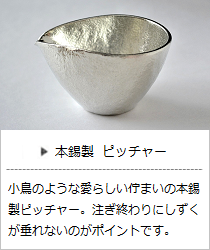

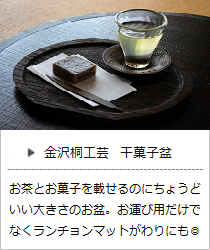

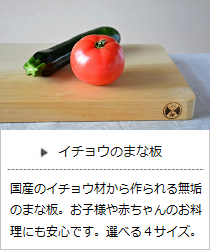

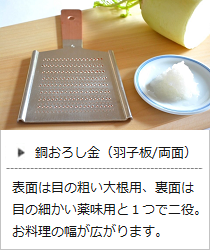

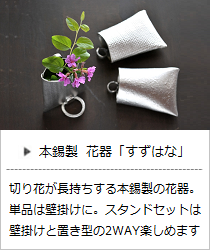

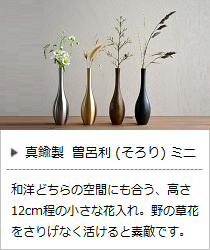

この季節におすすめの商品

▲ Page Top

最近の投稿記事

2025.10.28

2025.09.14

2025.02.15

2025.02.07

2024.03.17

2024.01.24

【令和6年能登半島地震】売り上げの一部を被災メーカー2社へ寄付致します

2023.10.21

Archive

![門松[牛伏寺 / 長野県松本市]|暮らしのほとり舎](../../_src/28123576/img20181207195422218909.jpg?v=1766894124796)

![松飾り[牛伏寺 / 長野県松本市]|暮らしのほとり舎](../../_src/28123630/img20181207200242329984.jpg?v=1766894124796)

![松飾り 2[牛伏寺 / 長野県松本市]|暮らしのほとり舎](../../_src/28123760/img20181207201125991140.jpg?v=1766894124796)